Завод им. В.А. Дегтярева за прошедшие сто лет стал не только оружейной кузницей, он стал кузницей кадров для предприятия, города, страны...

В годы Великой Отечественной войны усложнились задачи, которые были поставлены перед заводом №2. Нужно было не только осваивать новые образцы, но и наращивать объемы уже освоенных изделий. Появление разработанного в предельно сжатые сроки противотанкового ружья ПТРД не отменяло программы производства пулемета Дегтярева. Для решения новых задач требовалось больше рабочих, специалистов, инженеров. В годы войны продолжали работать ремесленное училище №1 и школа фабрично-заводского обучения №5 (будущее ПТУ №16). Обучение по востребованным специальностям в течение двух-трех лет оказалось неприемлемым. Перешли на шестимесячные курсы, ориентированные на основную производственную программу завода. Была и такая форма, как наставничество в цехах, когда учились непосредственно на рабочем месте. Государство в вопросе кадров также оказывало поддержку заводу. С июля 1941 года на завод стали приезжать группы молодых специалистов из Владимира, Иванова, других городов, окончившие ремесленные училища и школы ФЗО. В постановлениях Государственного Комитета Обороны вместе с очередным заданием на производство указывались резервы, с привлечением которых задание должно быть выполнено. Например, в постановлении, где было задание на 3-й квартал 1943 года (именно тогда начинался массовый выпуск пулемета Горюнова СГ-43), отдельным пунктом говорилось о серьезном увеличении (сотни человек) контингента обучающихся в школе ФЗО. Кстати, работники современного ЗиДа изумляются, когда узнают, с какой программой производства приходилось иметь дело в те годы.

Будущие директора и министрыНужны на заводе и специалисты высокого ранга, инженеры с высшим образованием. С июля 1941-го и они едут на завод. Именно в то время с дипломом МГУ вернулся на предприятие Вячеслав Васильевич Бахирев (о его трудовом пути говорилось в первой части статьи). Приехала на завод №2 группа из девяти студентов Ленинградского Военмеха, окончивших четвертый курс (дипломы они получили лишь после войны). Каждого из них директор принимал лично. Все пошли работать мастерами в разные цеха и производства. Один из них за 11 месяцев прошел путь от мастера до начальника цеха по производству пулеметов ДП-ДТ. Звали его Павел Васильевич Финогенов. В 1946 году под его руководством запускался конвейер в мотопроизводстве. В 1953-54 гг. он главный инженер завода, в 1954-60 гг. – директор завода. Потом Павел Васильевич был переведен в Совнархоз, затем назначен заместителем министра. В 1979-89 гг. – министр оборонной промышленности СССР.

Его однокурсник Андрей Маркович Никифоренко также начинал мастером. А в конце 50-х – начале 60-х он руководитель конструкторского бюро «Арматура», позднее – руководящая работа в Госстандарте. Из тех же недоучившихся студентов был и Василий Иванович Варначев, ставший позднее начальником цеха, а в 60-70-х – директором КЭМЗ.

В годы войны из-за режима секретности завод №2 не упоминался открытым текстом. В газетных сообщениях о победителях социалистического соревнования использовалась формулировка: «...завод, где директором является товарищ Фомин...». В этом же списке были фамилии: Медведев, Маркелов, Чарский, Исаков, Попов... Все они директора разных заводов Наркомата вооружения, прошедшие трудовое крещение на нашем заводе.

С работой на заводе им. Дегтярева был связан трудовой путь и будущих министров, и будущих директоров промышленных предприятий, и...

В техническом центре ЗиДа есть экспонат: одна из почетных грамот министерства за достижения в социалистическом соревновании. Подписали грамоту министр оборонной промышленности Финогенов и председатель ЦК профсоюза рабочих оборонной промышленности Лапшин. Виктор Иванович Лапшин в 50-60-х годах на заводе Дегтярева прошел путь от инженера до начальника СКБ.

Все последние директора ЗиДа начинали свой трудовой путь на заводе, росли вместе с заводом. Валерий Филиппович Петрушев начинал инженером-технологом, Николай Филиппович Ковальчук – рабочим-сверловщиком. Карьера Александра Владимировича Тменова развивалась от инженера-технолога до начальника производства №12 (ныне производство газовых центрифуг КМЗ), заместителя гендиректора и генерального директора завода.

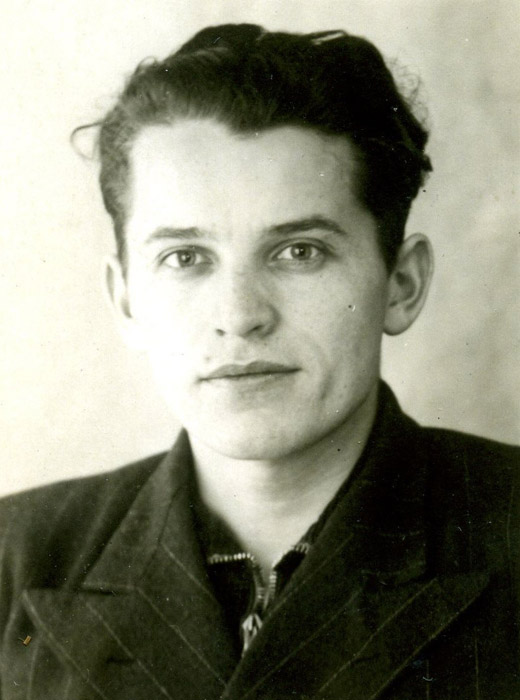

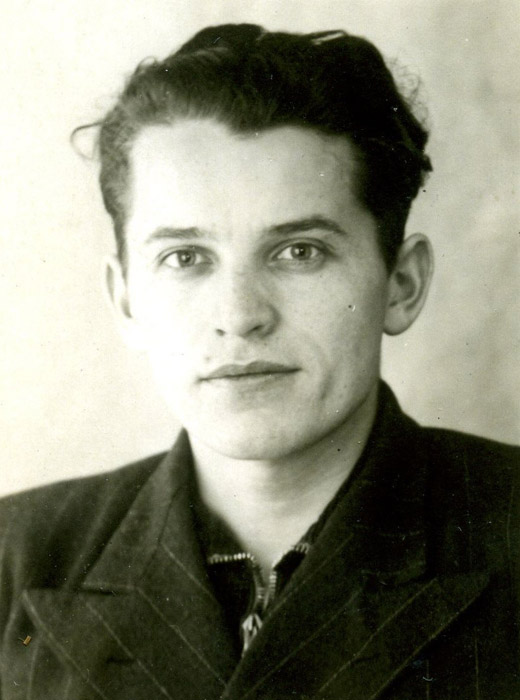

У истоков высшего образованияВ военные годы продолжалось сотрудничество завода с институтами. Например, специалисты и преподаватели МВТУ им. Баумана принимали участие в решении конкретных конструкторских, технологических, производственных задач, что являлось серьезным подспорьем. В 1944 году, вернувшись с фронта после ранения, в МВТУ поступил Римм Васильевич Бесчастнов (на фото). Инженером-механиком он был направлен на завод №2 и за 3,5 года прошел ступени от мастера до и.о. начальника цеха. Осенью 1953 г. был подготовлен приказ о назначении Р. Бесчастнова начальником цеха, однако назначение так и не состоялось – в тот день начиналась его учеба в аспирантуре МВТУ. После аспирантуры Римм Васильевич вернулся в Ковров, но не на завод – он сосредоточился на зарождающейся в Коврове системе высшего образования. В апреле 1971 года Р. Бесчастнов стал первым директором Ковровского филиала Владимирского политехнического института КФ ВПИ.

На заводе в 40-50-х годах работал отдел подготовки кадров ОПК, затем был создан учебный цех № 99. Занималось подразделение профориентационной работой для школьников, организовывало курсы переподготовки, повышения квалификации, курсы мастеров. Завод стоял у истоков учебно-консультационного пункта УКП (будущий КФ ВПИ). В 50-х был период, когда Николай Ильич Лебедев был одновременно и начальником ОПК, и первым заведующим УКП.

В 50-60-е на заводе продолжалась работа по организации производственной практики для студентов иногородних институтов, подготовки и защиты их дипломных проектов. Примером может служить сотрудничество с Тульским машиностроительным институтом. Когда в 1972 году организовывалось специальное проектно-конструкторское бюро СПКБ, от туляков была хорошая кадровая подпитка. Подобная практика была и с высшими военными училищами и академиями. Оттуда выходили офицеры военной приемки, имеющие представление о производстве.

Несмотря на все реформы, система подготовки кадров на заводе удержалась и продолжает работать. Есть свой учебный центр, продолжается сотрудничество с МГТУ им. Баумана, военной академией войсковой ПВО из Смоленска и, естественно, с нашей КГТА.

В 90-х, когда осуществлялся переход к рыночной экономике и появились такие понятия, как менеджмент, маркетинг, управленческий учет, руководители и специалисты завода в этих новых условиях садились за парты и проходили переподготовку. Отчасти и благодаря этому завод выдержал испытание временем.

Евгений ПРОСКУРОВ

P.S. Редакция благодарит руководителя технического центра ОАО «ЗиД» Владимира Никулина за помощь в подготовке статьи.